导语:本文作者刘宗君先生,下营镇李刘村人,围子高中十八级校友,香港上市公司CEO。他写的“麦收”一文几日速成,没有多少华丽辞藻,但相信在昌潍大地上长大的同龄人从文章里面都能找到自己的共鸣点… …(文章推荐者 李贵新)

麦收(1)

对于农事和农时,朋友圈里的城市人好像比农民还要热心,什么惊蛰白露立夏芒种,都要品头论足一番,看后不禁莞尔,我是不愿去触碰这个话题的,因为我是真懂。

麦收季节,每年看到郊区满地金黄的麦子有的收割完了,有的还立在地里,斑斑驳驳的像长了牛皮癣,我的记忆就会被时不时地拉回到少年时代。三秋不如一麦忙,三麦不如一秋长。麦收,是农民和老天爷的一场短跑竞赛。赤日炎炎,麦子一天一个成色,收早了影响产量,收晚了有可能碰到连阴雨,有烂在地里的风险,这个季节老天爷的脾气大,动不动就会雷雨交加,老百姓谁也不敢和他老人家赌一场。在雨季来临前的这半个月左右,就是收麦的黄金时期,因此才有了“抢收抢种”这个词,一个“抢”字,背后包含了农民多少辛劳和辛酸啊。

我读小学五年级的时候,农村开始实行包干到户了,有时候真的慨叹生不逢时,刚刚有点力气,所有的业余活动就变成了在土地上繁重的体力劳动,导致后来连个幸福的回忆都没有,但生产队里过麦收季的宏大场景还是清清楚楚地刻在记忆里。

农历五月初,村口大池塘的柳树下就来了打铁的匠人,打铁的匠人一到,就是拉开了麦收准备工作的序幕,各家各户将尘封一年的镰刀拿出来,送到铁匠的土炉里,经过叮叮当当的锻打和一系列操作,一把锈迹斑斑的镰刀就变得冷森森的闪着寒光,刃口锋利得让我们小孩子不敢直视,这就是农民战斗的武器,有没有一把趁手的镰刀,直接会影响到收麦的效率,而那叮叮当当的打铁的声音,我倒是觉得像一首美妙的乐曲。最近失眠的厉害,偶然发现抖音里有一个专门拍魏集古镇的两位打铁师傅的视频,那熟悉的叮当声在耳边响起,居然能让我安然入睡,真乃奇怪。

整理场院,是麦收的第二项重要工作,老家俗称“泼场”。我们是第八生产队,和第九生产队的场院连在一起,场院的北边是一排平房,是两个生产队的办公用房、仓库等,场院用土墙围了一圈,那里就是我们村的行政中心,相当于天安门广场,当然,也是孩子们天然的游乐场。场院的地面是黄土,但麦收之前,必须把这个主战场收拾得符合战争的标准:坚硬、平整、雨后不能泥泞。农民的智慧在在这项工作中被发挥得淋漓尽致。首先是将场院的地面用牛拉着耘锄梨起来,不能梨的太深,使表层的土疏松,然后就是很多人一担担的挑水,将水尽量均匀的泼在疏松的土地上,等到水干到一定的火候的时候,在上面撒上一层麦穰,用碌碡一遍遍地压实,最后用光滑的石碾子压出光泽,从此刻开始,任何闲杂人等都不允许随便进入这块场地了,更不用说平时嬉戏的孩子,生怕把平整的地面搞坏,诺大的一个场院顿时显得更加空旷静谧,静静地等待着千军万马在这里上演一场精彩的战斗。

每家每户的准备工作也毫不含糊,甚至家庭中都笼罩着一种紧张的气氛,女人们把家里最破旧的衣服拿出来,给有破洞的地方仔细地补上补丁,天虽然炎热,但收麦时一定要穿长衣服的,脖子最好围上一条旧毛巾,否则麦芒扎到皮肤的那种刺痒难以忍受。还有一个重要的标志就是——换饭,对于今天的我们来说,这是很难解释清楚的一个问题,那时候,大家平时吃的都是玉米面窝头,勉强维持饱腹而已,但麦收是要出大力的,是要拼命的,身体扛不住不行。生产队里的大牲口,也开始加料了,不能光吃青草;家里的主妇们,把积攒了几个月的白面拿出来,掺到玉米面里做成发面馒头,提前几天就开始吃这个,不仅是口感改善了很多,白面提供的能量也高啊,反正新麦要下来了,把去年剩下的麦子吃了也无所谓了。有条件的人家,会更奢侈一些,那就是把平时舍不得吃的几个咸鸡蛋煮上,小咸鱼蒸熟,等开始割麦子的时候就顾不上做饭了,几个混合面的馒头,一个咸鸡蛋或者小咸鱼,一头新大蒜,就是一顿最美味的餐食。

黄土地上,将要上演一场轰轰烈烈的麦收大战了。

麦收(2)

在我们村子的四个角上,都有一个池塘,池塘里的水常年不干,没有人记得它们的历史,每一代人都说从小就记得,逐水而居,或许这就是祖先选此处安家的缘由吧。我家的老屋就在东南角的池塘边上,池塘虽是死水,但经过岁月的沉淀,已经形成了稳定的环境结构和生物圈,底下是污泥,上面是柳树的落叶,更多的是看不见的种类繁多的微生物,使这个池塘有了自净功能,在那个连塑料袋还没有的时代,想污染它也是难事。这个池塘承载了太多的功能:女人们在岸边洗衣服,下地回来的人们在这里洗干净脚上的泥,出工前在这里就着水打磨一下镰刀或者铁锨,干活回来的牲口把头伸进水里,咕咚咕咚的喝个痛快,夏天则是男孩子们天然的泳池,在里面和鸭子追逐嬉戏。岸边的大柳树下,是老人们天然的避暑场所,拿个马扎或者小板凳,坐在树下抽着旱烟,看着光屁股的娃娃们在旁边园子里抓蝴蝶,抓蜻蜓,打发酷热而又无聊的时光。最重要功能,池塘西岸是我们生产队每天上工集合的地方,柳树上有一个铸铁的大钟,生产队长按时敲响,通知各家的劳动力准备出工了,于是大家就三三两两的到这里集合,队长每天在这里给大家派活,就像现在工厂车间里的班前会。

经过了短暂有序而且颇具仪式感的准备工作,全村老少都瞪大了眼睛,准备用最短的时间,将满坡的黄澄澄的麦子颗粒归仓。那时候我们小学里还要放一个特殊的假期,就叫“麦假”,估计这也是万不得已,老师都是民办代课老师,主要的身份还是农民,父母在这个时间段根本没时间搭理这些上学的娃娃们,锅里有半凉不热的杂面馒头,饿了就自己抓一个,渴了就去水缸里舀一瓢凉水喝,困了你就找个树荫或者门洞里睡一觉,一切都是遵从自然法则,再看看现在的孩子,非常庆幸自己能健康地长大,关键还这么勤奋。

麦收(3)

终于到了开镰的时候了,先收哪块地,队长早已经了然于胸。这时候开工的钟声,往往是在凌晨,估计也就是四点多钟,壮劳力们已经吃完了单调而简单的早饭,再用小手巾包上一个馒头,一块咸菜,准备半头晌再垫垫肚子,用最大的容器装上早已经准备好的凉开水,每个人都知道,真正要瞪眼拼命的时候到了。队长经过简单的布置,壮劳力们就风一样冲向他们的战场,完全没有平时的拖拖拉拉。

现在大家看到收麦的场景,大部分是联合收割机作业,一大片麦田被瞬间搞定,干净的麦粒直接运送到农民的家里。但在上世纪八十年代初期,那是一幅完全不一样的场景。割麦子是体力活,同时也是技术活,看好多照片割麦子都是弯着腰,但我们老家割麦子的姿势是蹲着,将割下的麦子夹在左腿和胸部之间的空间里,一边割一边向前移动,等到夹满的时候,就揪一把麦子,一只手把它分成均匀的两份,然后单手在麦穗与麦秆的结合处打一个结,再用镰刀把根割断,一个捆麦子的草绳就握在手里了,将夹在腰间的麦子熟练的捆起来放在一边,再进行下一个循环。这一连串的动作,说起来很容易,哪个动作学起来都很难,要用到游刃有余,那就更难了,我自认为学的还可以,每当看到有人在割麦子,就一种下场试试的冲动。庄稼地里的活,看似是简单的体力劳动,实际上每个动作都有技巧。父亲教我干活,从来都是先不耐其烦的教我动作要领,学会了,事半功倍,学不会,就只会出蛮力。比如说,牵牛耘地的时候,牛在两趟庄稼的空隙里走,如果牛不走直线,那么遭殃的就是庄稼,父亲教我,不要低头看牛头,要左手牵缰绳,右手扶住牛锁头,眼睛向远方看,你走直道,牛才能走直道。后来我学开汽车,教练也是这么说的,让我不要看方向盘,眼睛要盯着前方,才不至于跑方向,看来万物同理啊。再比如说锄地,要学会倒WU,就是第一锄在身体的左侧,等到把控制范围内的地全部锄完,将锄头向前一递,同时上步,锄头换在身体的右侧,如此交换,两侧的肌肉才能平衡而协调,不会那么累,关键是在倒WU之前,双脚不能乱动,只能锄头动,否则锄过去的地全部被自己踩实了。割麦子这种看似蹲着的活,如果不掌握技巧,那累死都不知道怎么死的,不能实实在在的蹲着,而是抓麦子的手要用力,分解身体的重力,就像我们抓绳索攀岩一样,这样就会减轻腿部的负担,还能提高效率。听父亲说,九队里有一个小脚的老奶奶,是坐在地上割麦子,一般的劳动力还没有她割得快,想必是有她的独门绝技吧,一个小脚的妇女,也要承担如此繁重的劳动,想来让人唏嘘。

震撼人心的劳动场景,能跟农村集体收麦子比的,好像不多。真有一股沙场秋点兵的气势,这个时候,少了乡亲们一起干活打打闹闹、互相开玩笑的活泼气氛,每个人都凝神聚气,刷刷的挥舞着手里的镰刀,脸上的表情庄严而肃穆,大家心里很清楚,这是一年的口粮,还有交给国家的公粮,一天不抢在手里,一天都不会安心,不是开玩笑的时候。中国农民这种朴素、隐忍、勤劳的素质,真是无可比拟的,前一阶段看网传的假消息,呼吁给交过公粮的农民发退休金,明知道是假的,也着实让我的心情不平静了。劳动力分三六九等,生产队里同样干一天活,有人挣12分的工分,有人才挣6分。割麦子也一样,同样有高手,他们出手快,频率高,动作熟练地让你眼花缭乱,同样是割四垄或者五垄麦子,高手已经在对面的地头上抽烟休息了,还有人刚刚到了地中间,但每个人都在拼尽全力。

等到日出三竿的时候,广袤的田野上已经倒下了一大片熟透的小麦,这是终日辛苦的农民们一年的盼头。

麦收(4)

那时候的农村,不知道什么是主食什么是副食,只知道有白馍馍吃,那就是瓷实日子,农民对于大米白面的渴盼,超越了一切欲望。

“把式”这个词,是农民对于那些身怀一技,在某项工作上做到极致的人的尊称,这个称谓充满了尊重、羡慕、向往。马车,是生产队里最先进的运输工具,而赶马车的人叫“车把式”。说是马车,其实用的都是骡子,这个杂交物种虽然不能繁殖后代,但很好地继承了马和驴各自的优点:脚力好,生病少,健硕皮实。麦收之前,饲养员已经将牲口们喂得膘肥体壮,就为了在麦收冲刺的这几天不掉链子。芒种三日见麦茬。当麦田里第一个回合的战斗刚一结束,车把式们就赶着马车来到地里,把一捆捆麦子装上马车也是一项很高的技术活,要装得又宽又高,每一层都不能马虎,下面一个人用两齿的铁叉叉起 一捆麦子用力甩上车顶,车上一个人一层层的码起来,下窄上宽,左右平衡,展现出了结构的美感,用粗壮的绳子封好,走再颠簸的路也绝对不能塌了,而在车顶的那个人,就不下来了,或躺或趴在麦剁上,享受路途上片刻的逍遥,驾辕的和拉套的大骡子在车把式“驾、驾”的口令声和响在耳边的马鞭子清脆的“啪啪”声中,低头弓腰,将装满沉甸甸小麦的车拉出松软的土地,顺着土质的田间小路绝尘而去。

在广袤的麦田里挥汗割麦,只是农村麦收的一个简单的场景,虽然是主战场,但看起来直接而且粗暴,技术含量不高,而更复杂、更紧张的活是在场院里。场院里的各路把式们早已严阵以待,在第一车麦子没进场之前,大家紧张而激动,那气氛就像是高考的第一场考试,等待发卷子的考生。记得我家邻居的二大爷当生产队长,他在场院里来回穿梭,向各个小组发出命令,俨然就是一场战役的指挥官,声音急促而沙哑,在场院里干活的人都是二线部队,要么年龄大一点,要么体力弱一点,要么有别人无可替代的绝活,但场院里的活大多技术含量较高,能在二线参加战斗的,可以说个个都能称为好把式。

第一车麦子进场,在指定地点卸下,第一道工序就是把麦穗用闸刀切下来,一口口锋利的大闸刀两头绑在在两条结实的长条凳子上,一个壮劳力站在凳子上掀开闸刀,另外一个人在旁边负责把麦子递进闸口,听到咔嚓一声脆响,金黄的麦穗就洒在地下,源源不断,一会儿就堆成一座小山包。哪块地里的麦秸长的又粗又长,早就被队长看好,这些麦子进场以后,要先用大铁梳将麦秆上的枯叶梳掉,只剩下光滑而挺拔的秸秆,然后再有人将梳好的麦子搂在怀里,麦穗朝下,手臂稍微松弛,让每棵麦秆整齐排列,然后再把麦穗齐刷刷的切掉,剩下的秸秆就派上了大用场:屋顶的麦草年岁久了,需要更换,换上厚厚的一层,冬暖夏凉;还有用它打成GAOJIE(厚厚的草垫子,可以卷起来),夏天的晚上,老人把院子扫的干干净净,铺开一床稾荐(麦秸编制的可以卷起来收纳的草垫子),就成了孩子们的微型乐园,在上面翻滚打闹,累了就顺势睡在上面,此时,妈妈或者奶奶坐在旁边的小板凳上,一边聊天一边轻轻地摇着蒲扇,驱赶蚊虫,没有孩子的女人们,手也不会闲着,借着微弱的月光飞快的织着手中的渔网,动作熟练得让你眼花缭乱。

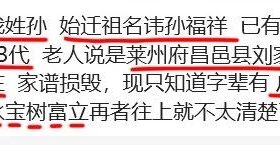

没有脱粒机之前,小麦脱粒是用人或者牛拉着碌碡反复碾压的,我们称为“打场”。用牛打场也是有技术的,专门制作的套绳很长,一字排开两个或者三个碌碡,因为印象太模糊,也无法请教家里的老人,只是依稀记得有个很科学的三角支架,其中的一边是一根又细又长的木杆,一头顶在牛身上,一头握在操作者的手里,叫撵杆,长长的缰绳也攥在手里,这样人就可以站在圆心,这根杆子就是半径,而牛就永远在圆弧上转圈圈,人在中间转小圈,牛在外面转大圈,为了奴役这些牲畜,聪明的劳动人民也真是费尽了脑子,人在里面一边转圈一边移动,牛也跟着不知不觉的移动,于是身后的碌碡就会顺着一个有规律的轨迹对晒干的麦穗进行碾压,人们日思夜想的麦粒也就脱壳而出了。麦粒和麦糠的分离,叫“扬场”。我配的图片上扬场的照片(见图片4),是用木锨,适用于数量很少的时候,单人操作。大批量的小麦需要扬场,就不能用此操作了,效率太低,需要三个人配合,一个人试好风向,确定好小麦甩出的方向和位置,双手拿小簸箕站定,双脚就不能随便移动了,以保证扬出去的每一簸箕小麦都走同一条抛物线,落点相同,旁边的一个人用木锨将麦粒和麦糠的混合物装到小簸箕里,还有一个人拿着大扫帚,将滑落在麦堆周边的麦糠轻轻的锊开,三人互相搭配,节拍固定而又协调。木锨铲麦子的声音,麦粒落地的刷刷声,扫帚的沙沙声,扬出去的麦子划出一道优美的曲线,随风飘落的尘土和麦糠带着浓浓的泥土香味,一起撒播在夕阳映照下的天地间,构成了一幅满足、祥和、沉静的丰收画卷。

此时此刻,小心侍弄小麦大半年的农民,心里踏实了。他们顾不上洗去满身的泥土和汗液,三三两两地蹲在墙边的阴凉地里,卷一袋旱烟,深深的吸一口,发自内心的笑容,填进了乌黑油亮、满是沧桑的皱纹里。

麦收(后记)

关于少年时代代麦收的场景,一时兴起,随手涂抹了几行文字,可以说在百忙中记的流水账,没有文法,没有推敲,粗陋之极,目的只是把我记忆里的东西记录下来,个别人也许会说我矫情,普通话说就是酸气,酸气就酸气吧,尽管我曾经为了挣脱那块黄土地的束缚而拼尽全力,并且成功达成所愿,但始终觉得,自己是根植于那块土地上的拓荒者。

中国的文明是农耕文明,中国人骨子里对土地的情怀是几千年来难以改变的,翻开二十四史,通篇只有一个词——土地。有些人对此不屑一顾,认为自己是城里人,土地这事,是一辈子也不会沾边的。但你不能否认,在城市里,别墅是最高档的房产,就连多层、高层公寓里面一楼带个小院的房子也是最贵、最抢手的。是大家贪图一楼噪音大、采光差吗?不是,大家心心念念的是门外那属于自己的一小块土地。在国外很多地方,房前的空地里瓜菜茂盛的一般就是中国人,而隔壁的草坪花园肯定是外国人,可见一斑。

这次疫情,将粮食安全提到了一个前所未有的高度,当你隔离在家的时候,是不是觉得香奈儿、爱马仕等奢侈品都不是那么重要了,各种高档的化妆品是不是也可有可无了?而吃什么,有没有吃的,是每天必须要考虑很多次的命题,或多或少都有点担心,粮食够不够吃?一粥一饭,当思来之不易。真的希望所有的人,不管你是否曾经在土地上劳作过,都能真心体会到农民的艰辛,节约一粒粮食,就是一次最具善念的修行。