父亲去世的时候我正在远隔万里的纽约。听到噩耗后,我把自己关在小屋里两天,什么都不做,什么也不愿想,没有眼泪哭泣。空洞的脑海里只有一个念头,“人就是这样走完自己的人生旅程的么?一代代,一辈辈,是这样不平凡,又是这样简单。”语言实在无法表达内心的感受,似乎是一片空灵,又似乎有所不甘。不只是因为父亲,有几个人能来去无牵无挂无悔无怨?这个世界并不完美,到处都充满遗憾。

我和父亲从未有过真正的交流,从未探索过他的内心,甚至说不清他的经历。而且一个久经沙场的老兵,一个建设国防、保卫国防的将军,又岂是我一个晚辈能说得清楚的。

一

1958 年父亲从广州调任,母亲带着全家迁居北京,父亲却在千里之外的戈壁。我不记得他休过假疗过养。北京的家只不过是寄养了几个小娃娃的旅馆。就是回来,也像匆匆过客。记得有一年,我从小学放学回到家,知道父亲回京了,晚饭时露了一面,把家用钱交给了老保姆,随后就被汽车接走了。

在儿时的记忆里,父亲在我们兄弟的面前脸总是铁青的,我在他面前也是一身的不自在,逮溜就溜。1978 年父亲解除了隔离审查,我已从部队复员回京当了工人,自己觉得是大人了,敢在父亲面前吆五喝六,从父亲的烟盒里明偷暗拿了。父亲的脸变得祥和,但也变得少言寡语了。他不过是个在家赋闲的老头儿。只有父亲的老领导、老战友、老同事、老部下来家做客的时候,父亲才一脸爽朗,高谈阔论。多数时候,我们孩子叫一声叔叔,倒杯茶,就知趣地退出客厅。这是父亲最高兴的时光。

父亲从1958 年到1974 年被隔离审查前,一直在东风基地任职。基地设在西北边境茫茫戈壁的深处。“天上无飞鸟,地上不长草,沙飞天地黑,风吹石头跑”是那里流传了千百年的民谣。可能是父亲上世纪30 年代在上海上过大学,还能算作知识分子的缘故,由广州军区副参谋长调任基地副司令,1962 年开始代理司令之职,1970 年提升为司令。

父亲嗜酒。战争年代警卫员水壶里装的不是水而是酒。三年困难时期,全国人民都吃不饱饭,那还有酒喝。父亲就用酒精兑了水喝。1960 年我才5 岁,随母亲到基地探亲,第一次到食堂吃饭,炊事员见到母亲高兴地说,你们来得真巧,我还有棵白菜,给你们做碗汤。这在当时大概算奢侈。基地有战士出外打酸枣,犯了群众纪律,被地方政府一直告到国务院,一调查才知道有的连队已经断粮十多天。他们也得活呀。父辈们就是在这样的条件下建设着中国自己的火箭卫星城。

父亲的袜子在基地是有名的,后跟上有母亲用蹩脚的针线缝的两个大补丁。父亲有严重的脚气,无论走到哪里,只要能坐下来,就脱了袜子抠脚。经常是穿着双没提后跟的老头鞋回到宿舍时,才发现没穿袜子,再让警卫员去找。也真难为警卫员的了,不是每次都能找到。

父亲没事时,喜欢坐在基地招待所门口的台阶上聊大天,也就是四川人说的“摆龙门阵”。身边围着一群小战士和住在招待所的干部,认识的和不认识的,一边嘻嘻哈哈天南地北,一边抠着脚趾头。我遇到这种情形会躲在父亲身后的人群里,偷偷地瞧。

有人跟我说:比你父亲低一、两级的干部都怕你父亲,但基层的干部战士都喜欢你父亲。你父亲办事,处理问题干脆利索,从来不哼哼哈哈。这些是优点吗?父亲回北京,总会让保姆到菜市场看看有没有活螃蟹。不是买来吃的而是放在装有湿泥的柳筐里带回基地,放进大水库。听说父亲还养了许多鸟给放生了,可我一只也没见过。不过父亲种的马奶子葡萄确实好吃。

二

1966 年冬天,寒冷并未扑灭人们的革命热情,全国是一片红色的海洋,父亲白天要执行火箭发射任务,晚上要坚持与“革命群众”对话。

1974 年4 月,父亲回京治疗肝硬化,一下火车就被抓进通县的土监狱。最初的罪名是“擅离职守”,尽管父亲的行程都在军委备了案。

父亲于1978 年解除了隔离。

父亲拒绝了新的任命,正式离休了。从此,公园里多了一个穿着没带领章帽徽的绿军装,手持拐杖,小折叠凳,满脸风霜皱褶,到处找人下棋的老人。

有时也蹲坐在门口的横栏上,怀里还可能抱着一个孙辈,看着来往的车辆、过路的行人。有谁知道他的内心在想什么。

离休后的父亲大部分时间是沉默的。我知道他感到了自己的衰老,感到了社会的变化。满意的、不满意的都放在心底,很少表露出来。儿辈们只是有时故意挑起一个话题,和父亲说上几句。

一次,电视里演了一部有关战争的片子。我问父亲,打仗是这样吗?父亲说,有子弹谁拼刺刀( 电影里总有拼刺刀的情节),我打了这么多年仗就拼了一回刺刀。在山东时,包围了几十个鬼子,双方子弹都打光了,我们人多,就冲上去拼刺刀了。

还有一次,一位老战友的孩子来家看望父亲,待她走了以后父亲说,我差一点把她父亲给枪毙了。那是抗日时期在山东的最后一仗,攻打临沂城,打完后就要过海去东北了。城墙坚厚,敌人火力凶猛,父亲叫来炮营营长,问他还有多少炮弹,而后命令炮营打几发,留几发,轰开城墙。城墙轰开了,部队冲上去了,但里面还有一层墙,攻城部队又被打了回来。父亲又叫来炮营营长,问他到底有几发炮弹。营长说,打完这仗你们就要过海了,我们炮营要留下来,我怕炮弹打光了,藏了几发。

父亲闻言后大怒,你没看见还有第二层城墙吗?一个连上去了,只活着回来三个,就因为你藏了几发炮弹。大骂之后,命令拉出去毙了。父亲当时确实气坏了,大概还说了许多粗话。当然,临沂城还是打下来了,营长也未枪毙。新中国成立后见面还是战友、朋友。

趁这个话题,我不怀好意地问道,你打了十几年的仗,有没有要被枪毙的时候?父亲略略沉思了一下,说道:在东北的时候,部队攻城受阻,爆破组伤亡很重,他下到前沿阵地,吴司令来电话限令5 分钟炸开城墙,不然就枪毙。5 分钟过去了,城墙没炸开。吴司令又给了5 分钟和枪毙的威胁,还是没炸开。给了几个5 分钟,被枪毙了几回的父亲也急得跳脚。自己一个人偷偷爬出了战壕,利用地形一直爬到城墙根,又爬回来,找了一个老班长,带着几个人,告诉他们顺着那条路线能爬到城墙。把城墙炸开了,部队冲进去了。我不死心地接着问,那你呢?父亲说,要枪毙不过是打红眼的一句气话,那么容易就给枪毙了?

有一次胡奇才司令到家来玩儿,高谈阔论,新开岭战斗,塔山阻击战。我趁机问胡伯伯是怎样和父亲认识的。他说:“在东北,你父亲当师长,我去师部。

哨兵来报告国民党的部队已经进城了,你父亲没理会。过了一会儿,哨兵又来报告敌人已到了街口,你父亲这才拍拍屁股走人。我觉得这个人胆挺大的,还是个大学生,就把你父亲调到纵队司令部当参谋长。”( 其实在山东一纵的时候就认识,胡司令在一纵任副支队长,父亲是一团团长,直属部下。)

姑父说父亲是个福将,打了十几年的仗没负过伤,只有一次叫炮弹震昏了。

三

人家退休后都在忙着写回忆录,出了书的都觉得风风光光,相互赠送。我也不能脱俗,撺掇父亲写点什么。过了很久,父亲也动起来了,回老区,找老战友座谈,每天也在书桌前爬格子。但父亲的一句话:团以上干部我一个不提。把我浇了个透心凉,心想:这样的书谁看啊。父亲有他自己的想法。

父亲的经历融入了中国革命的历史洪流,他的所作所为应该由世人评说( 如果有人愿意)。儿子们所能看到的只是一位患有肝硬化、糖尿病而不让喝酒就发脾气摔酒杯的老人和一些不能登大雅之堂的日常生活琐事。

家里的媳妇们说:这些儿子们的机灵劲儿都叫老爷子一人占了。我心里不服,在单位我们也不算平庸,可跟父亲比,就不敢说什么了。

中医把脉算我一项业余爱好,看了几页医书,逢人有个吹牛的资本。父亲知道了只是淡淡一笑:你那点儿东西算什么。一次我请了北京一家著名医院要退休的老中医到家里做客,顺便给父亲、姐姐和我各开了个方子。后来父亲说:“你的方子四平八稳,爱吃不吃,反正你也没病。你姐和我的方子不能吃。”而后又讲起用药分经方派和时方派。我听着却不知所以然。只知道每次中医给父亲开方都会征求父亲的意见加加减减,“本草纲目”也是他的读物之一。

李福泽(右一)陪同周恩来总理在酒泉卫星发射中心参观

我有一个哥哥是学火箭小回路自动控制的。有一次在父亲面前提起他的专业,父亲的眼睛立刻放光,大讲什么“平台”,“陀螺”的。那种神采飞扬的表情,我一辈子也不会忘。可当哥哥吹嘘自己在当火箭发射技术阵地“01”指挥时,与来访的美国同行叫板的故事,父亲好像一句话未说,只是静静地听。

父亲离休后坚持练气功,还看了很多古籍,似乎是确有心得,还写了一本有关气功修炼的书。但气功协会的活动从不参加,这里似乎也有一点道理。我现在时常打坐也是受了父亲的影响,虽然有所体会,但总觉未入其门。

下象棋是父亲的爱好之一,但不跟儿子辈们下,我也不知他棋艺如何。听基地的一位老司机说:你父亲的棋下得好,基地没有几个人下得过他的。逢年节,家人会打几圈国粹,这是家里最乐融融的时刻。父亲上桌就变了一副面孔,嘻嘻哈哈,指东望西,手却从未在桌上闲过,也曾被抓住过几回,又摆出一脸的无辜样。父亲下棋是不是也用这种赖招?

讲究吃喝不应是好品格,不懂烹饪也不是优点。父亲山南海北的美味佳肴应该吃过不少。我难得地请父亲下过一回馆子,父亲回来说,这叫什么请客,请客要吃席。先上的汤是燕窝汤就是燕窝席,熊掌汤就是熊掌席。我也半真半假地说,“咱爷爷有钱,你什么都吃过,你什么时候给过我一个子儿”。父亲能吃会喝,但在家吃饭并不讲究,只是家里买来点儿什么稀罕物,父亲才会说上几句如何如何做。能够容忍母亲做饭手艺的人不多,父亲大概算一个,儿子们大概都不行。

父亲会吃也会做。我结婚时,父亲亲手做了一对简易沙发。我一直用了十来年。要不是父亲年纪大了,兴许还能做出点高档货来。

京剧是父亲的嗜好之一。年青在北京读书时,喜欢到吉祥戏院看戏,常常是买站票。电视里的传统曲目看了不知多少遍。可惜我的欣赏水平仅限于几个京剧“革命样板戏”,除了引诱父亲换换频道,还在父亲的身后用控制器做手脚,换来的常是父亲“呵”的一声训斥。

用这些琐事记录一位为中国解放和建设事业作出了努力和奉献的将军似乎不公,没有辉煌,没有叱咤风云的业绩。但这确是我心目中的父亲。他深沉又暴躁,兴趣广泛并聪颖。他一定还有遗憾,但并不为所走的生活道路后悔。一次二炮杨国梁司令来看望父亲,他当年在父亲所辖的发射团当参谋。记得临走时,父亲握着杨司令的手说:“有你们这些人接班,我们这些老家伙也就放心了。”这是父亲晚年真实的期望。

四

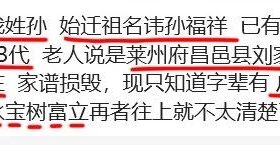

我在某期货分公司担任经理时,父亲曾说:咱家也开过期货公司。我乘机询问家族历史,两个小时的谈话是绝无仅有的。

李福泽陪同聂荣臻元帅等观看导弹试验

我的老家是山东省昌邑县火道村,据说是在明朝大移民时,从云南大理迁居山东的。在山西洪洞县换了路符,走到火道村的时候,正好天黑,要借火点灯了,所以称火道村。我的祖上就留居在村里。家里种田还保留了南方的一些习惯,如把麦秸捆在树上。家谱在同辈中只有本家大哥看过,据说在新中国成立前后失传。辈分也只排到我这一辈儿。

不知道哪朝哪代,家里死了人出殡,正好碰上县官出巡,县太爷觉得晦气,就要抓人,家中的三兄弟跑了两个,老大留下来守家。有一支流落到安丘( 另一支在哪里我没记住),新中国成立前家人到安丘卖货,只需把货放在那里,同族的亲戚们会代卖,以后来取钱就是了。

我太爷爷从小到烟台当学徒,勤奋好学,吃苦耐劳。后来办起了缫丝厂,由此起家一发不可收拾。在一战期间还向荷兰出口中国小农具。

烟台本来是一个小渔村,五家人合盖了三条街,形成了烟台老城,我们家有二百间房子( 其中一家是华楠家)。到“文革”结束后,父亲的名下还有两个小院18 间房子。

家族最昌盛时拥有缫丝厂、进出口公司、两间饭馆、八艘机帆船( 父亲1945 年带了一个半团,由山东去东北就是乘的我家的船。当时父亲还和许世友提起,许说:部队过了海就还。笑谈)、期货公司,在东北有二十万亩地的农场,烟台农业银行、青岛电厂、青岛啤酒厂、大连正大公司都占有股份,上海也有买卖。

那时家人上街买东西不用带钱,都是记账,月底到家结账。

为了家族的长远发展,大伯考入北平民国大学法律系,老三( 即父亲) 考入上海复旦政治经济系,二伯喜好吃喝不愿读书,四叔一直和奶奶住在老家昌邑。

但事与愿违。父亲“一二·九”闹学运,被复旦开除,改名更姓入上海大厦大学。在七七事变后,学校的支部书记在临毕业前让父亲继任,父亲未从,坚持要去延安,支部书记拒绝开具组织关系,父亲依然离校赴西安,又以“中华民族解放先锋队”队员的名义进入“陕北公学”。两个月后又被派回山东,在昌邑县又重新入党,并担任县委军事部长,从此开始了武装暴动,参加创建“八路军鲁东抗日游击队第七支队”及一生的军旅生涯。就为这暴动没少花钱,用俺爷爷的钱买枪,做军装,哪样不要钱啊。如果能少用点或许俺的生活会宽裕点?父亲参加创建的武装经历过多次的整编,就是现在的四十军一一八师三五二团。

长辈亲戚说父亲很“霸道”,家里的枪都被父亲抢了。为了枪,还与我家的世交并且是大伯同学的江仲廉开枪打了起来。

父亲参加抗日武装斗争后并未改名更姓,终于有人密告日本鬼子,爷爷被抓进牢里关了一个多月,而后全家逃亡青岛,从此家族的事业走向衰败。而父亲在部队里的官越做越大,仗也越打越大。

父亲没有说过自己在部队的任职经历,但绝不是从普通战士开始做起。从1938 年1 月成立了七支队,到同年4 月和八支队会合,成立了八路军鲁东游击指挥部时,父亲任指挥部参谋长,拥有三千多人的部队。

当年部队和人员变化频繁,父亲曾历任过:区队长,营长,团长,到抗战结束时父亲任山东鲁中军区警备第三旅旅长。解放战争期间曾任师长,纵队( 军) 参谋长。新中国成立后,曾任步校副校长,副军长,广州军区司令部作战处长,军区副参谋长,基地副司令,代司令,国防科委副主任兼东风基地司令。

家族的变迁和父亲的经历都和中国的历史进程息息相关。家族的兴旺源于第一次世界大战,世界列强无暇顾及在中国扩张实力,使中国的民族资产阶级在这期间得以迅速发展。家族的衰败始于第二次世界大战,日本鬼子侵略对中国人民犯下了滔天罪行。父亲从一个反抗日本侵略的热心青年,到参加了由共产党领导的人民解放事业,最后跌倒在“文化大革命”的运动中,退出了人生历史的舞台。

父亲的一生无愧于民族,无愧于后人。枪林弹雨,艰苦卓绝,呕心沥血,完成了历史赋予他们这一辈人的重任。